|

ier möchte ich mich mit den Waffen des indischen

Tigers beschäftigen und der Kraft die dieser bei

der Jagd entwickelt als auch im allgemeinen besitzt.

Ich werde zunächst die Primärwaffe des Tigers,

sein Gebiss, genauer unter die Lupe nehmen. Um das zu

verstehen von dem ich später berichten werde sollten

wir uns zuerst mit den Benennungen vertraut machen die

in der Dentologie gebräuchlich sind. Hier eine

kleine Ausstellung: (siehe weiter unten)

Was die Schreibweise betrifft gilt die Regel, den jeweilig

gemeinten Zahn, wie oben beschrieben, abzukürzen

und mit dem Index seiner Position zu versehen. Sollte

ein Zahn im Oberkiefer gemeint sein so wird der Positionsindex

hochgestellt andernfalls tiefgestellt an die bisherige

Bezeichnung des Zahnes angehängt.

Doch nun zur Beschreibung des Tigergebisses. Der Ober-

und der Unterkiefer sind mit einem "Articulus cylindricus",

oder auch Walzengelenk genannt, miteinander verbunden.

Der Unterkiefer ist relativ lang und mit einem kräftigen

Kronenfortsatz (Processus coronoideus) ausgestattet.

Obwohl es im Gebiss des Tigers, als auch bei allen anderen

Felidae, zu gewissen genetischen Unregelmäßigkeiten

(charakteristisches fehlen von Zähnen

zum Beispiel) kommt, möchte ich jedoch auf

diese nicht näher eingehen.

Beginnen wir bei den wohl auffälligsten Zähnen,

den Caninae oder Eckzähnen. Sie können im

Durchschnitt eine Länge von etwa 70mm und mehr

(bis 90mm) erreichen. Dieses Maß bezieht sich

auf die Länge von der Zahnspitze bis zum Alveolenrand.

Mit Alveolenrand ist der Austrittspunkt des Zahns aus

dem Kiefernknochen gemeint, in den die Zähne eingebettet

sind und der auch als Zahnfächer bezeichnet wird.

Die sichtbare Länge ist etwas geringer, da Alveolenrand

und Zahnfleischrand natürlich nicht überein

stimmen.

Die oberen Reißzähne sind konisch und leicht

nach innen gerichtet. Ihre Länge kann bei ausgewachsenen

Tigern 37mm und mehr betragen. Ein Beispiel für

solch einen Zahn ist der Pm4.die Paracon

die Größte und auch die Mittlere ist. Bei

anderen Großkatzen ist das Zahnschema sehr ähnlich.

Die rechte Abbildung zeigt die Ansatzflächen des

Muskeln und die Muskulatur selbst. Wie man an den sehr

großen Backenmuskeln sieht, kann ein Tiger einen

sehr hohen Zubeißdruck, im Bereich von mehreren

Tonnen, entwickeln.

Die Pendants zu den Reißzähnen des Oberkiefers

sind sowohl etwas kleiner als auch stärker nach

innen gebogen und erreichen Längen um 28mm. Diese

sind, ebenso wie die Reißzähne im Oberkiefer,

an den Seiten abgeflacht haben aber statt drei nur zwei

Spitzen, die Paraconid und Protoconid genannt werden.

Ein Bespiel für einen solchen Zahn wäre der

M1. Es muß noch ausdrücklicht

gesagt werden, daß die Reißzähne nicht

die Eckzähne sind, da dies eine relativ häufige

Verwechselung ist.

Das gesamte Zahnsystem des Kiefers arbeitet, umgangssprachlich

ausgedrückt, nach dem Brech-Scheren-Prinzip, daß

durch die enorm kräftige Kiefermuskulatur natürlich

unterstützt wird. Der Zubeißdruck den ein

erwachsener Tiger erreichen kann liegt im Bereich von

mehreren zehn Tonnen (punktuell). Diese Kraft reicht

aus um beispielsweise den Femur (Oberschenkelknochen)

eines Rindes zu zerbeißen.

Dies ist der Eckzahn eines mittelgroßen

Tigers.

Mit 7cm (Abb. 1:1) liegt seine Größe

gut im Mittelfeld, da sehr

große Exemplare die 9cm überschreiten. |

|

| dentologische

Fachbegriffe: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(die meisten Begriffe sind auch in der

Humanmedizin gebräuchlich)

- Vorbackenzahn = Prämolar (Pm)

- Backenzahn = Molar (M)

- Fang-/Eckzahn = Canini (Plural: Caninae)

- Schneidezahn = Inzisivus (Plural:

Inzisivae)

- Parastyl, Paracon, Metacon = Spitzen

von Zähnen (oben)

- Paraconid, Protoconid = Spitzen von

Zähnen (unten)

- Diastema = leerer Zwischenraum zweier

Zähne

Zahnformel des Tigers:

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3.1.3.1

|

|

|

|

|

Zahnformel = |

=

30 Zähne |

|

|

3.1.2.1

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

- die Zahlformel gibt die Zähne

pro Kieferhälfte an, da die beiden

Hälften symmetrisch sind

- im Klartext: Im Oberkiefer gibt es

zwei mal drei Inzisivae, ein Canini,

ein Diastema, drei Prämolare und

einen Molar;

- im Klartext: Im Unterkiefer gibt es

zwei mal drei Inzisivae, ein Canini,

ein Diastema, zwei Prämolare und

einen Molar;

- das Diastema des Oberkiefers ist zwischen

den Inzisivae und den Caninae; das des

Unterkiefers zwischen Caninae und Prämolaren

Warum? Andernfalls könnte der Tiger

seinen Mund nicht schließen, da

die langen Eckzähne bei geschlossenem

Mund in diesen Diastema liegen

|

|

|

Wie das aller Raubtiere ist das Tigergebiss darauf

optimiert die Beute fest zu halten und nach dem Töten

Stücke aus dem Körper der Beute herauszureißen.

Zu erwähnen ist noch, daß Raubtiere ihre

Kiefer "nur" auf und ab und nicht seitwärts

bewegen können.

Auf den obigen Darstellung kann man sehr gut erkennen

wie das Tigergebiss wirkt und wie es aufgebaut ist.

Wie schon erwähnt ist es nicht dafür ausgelegt

Knochen durch Scherung zu brechen, sondern tief in die

Beute einzudringen und große Stücke aus dem

Körper zu reißen. Auf der rechten Abbildung

kann man auch sehr schön erkennen wie breit die

Zunge im Vergleich zum Abstand der unteren Caninae ist.

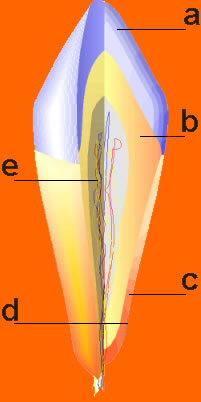

a=Zahnschmelz; b=Dentin; c=Zement; d=Wuzelhaut,

e=Pulpa |

Der Aufbau der Zähne eines Tigers haben

den gleichen Aufbau wie die Zähne des Menschen

und aller anderen Säugetiere. Dies hat

natürlich auch zu Folge, daß auch

Tiger an den gleichen Zahnkrankheiten leiden

wie wir. Dies wären Karies oder Parodontitis.

Nachfolgend möchte ich deswegen gerne auf

den Aufbau der Zähne im Allgemienen kuz

eingehen.

Der Zahn ,lat. Dens, ist ein Einzelsegment

des Gebisses eines Wirbeltieres. Er wird in

drei Bereiche, die sichtbare Krone, die Wurzel

und der dazwischeliegende Zahnhals, unterteilt.

Mit den Wurzeln lagert der Zahn im Alveolarfortsatz

(Zahnfach) des Kiefers und wird über das

Periodontium (Wurzelhaut) mit dem Knochen befestigt.

Im Innern des Zahnes nimmt ein Hohlraum die

Pulpa (Zahnmark) auf. Diese besteht aus Gefäßen

und Nerven, die an den Wurzelspitzen austreten.

Der größte Teil des Zahnes wird vom

Dentin (Zahnbein) gebildet, das zu einem Viertel

bis Drittel aus lebender Substanz besteht. Bei

Reptilien und Sägetieren ist die Krone

vom Zahnschmelz überzogen. Dieser besteht

fast ausschließlich aus anorganischer

Substanz und bekommt durch Fluorverbindungen

eine außerordentliche Härte. Die

Zahnwurzel ist von Knochensubstanz, dem Zement

überzogen. Mit Ausnahme der Säugetiere,

werden bei allen Wirbeltieren die Zähne

ständig ersetzt. Dieser dauernde Zahnwechsel

nennt sich Polyphyodontie. Wie beim Tiger, findet

bei fast allen Säugetieren lediglich einmal

im Leben ein Zahnwechsel statt, die sog. Dyphyodontie.

Nach Stellung und Aufgabe der Zähne unterscheiden

sich diese auch meist in ihrer Form, wie oben

beschrieben.

Hier

ist einer der wohl schmerzhaftesten Verletungen

an der ein Tiger oder anderes Säugetier

(vor allem Carnivoren) leiden können. Der

von hier gesehene rechte untere Fangzahn ist

abgesplittert (gebrochen) und man kann sogar

die Nerven sehen. Bei einem Tiger wird eine

solche Verletung wie beim Menschen behandelt,

der Zahn wird wieder mit Zement oder anderen

Stoffen aufgebaut oder muß gezogen und

gegebenenfalls ersetz werden. Hier

ist einer der wohl schmerzhaftesten Verletungen

an der ein Tiger oder anderes Säugetier

(vor allem Carnivoren) leiden können. Der

von hier gesehene rechte untere Fangzahn ist

abgesplittert (gebrochen) und man kann sogar

die Nerven sehen. Bei einem Tiger wird eine

solche Verletung wie beim Menschen behandelt,

der Zahn wird wieder mit Zement oder anderen

Stoffen aufgebaut oder muß gezogen und

gegebenenfalls ersetz werden.

|

Der Gebiss des Tigers weist auch

hin und wieder interessante Abweichung von der normalen

Zahnformal auf. Meist sind diese Abewichungen auf den

Oberkiefer beschränkt, können jedoch in einzelen

Fällen auch im Unterkiefer vor kommen. Das Gebiss

des Tigers hat sich bedingt durch eine evolutionäre

Entwicklung immer mehr spezialisiert. Der erste Molar

im Oberkiefer (M1) fehlt aus statistischer

Sicht recht häufig. Obwohl dieser Zahn recht klein

sein sollte, kann es vorkommen, daß wenn er vorhanden

ist auch durchaus von enormer Größe (im Gegensatz

um normalen Molar) ist. Aus stammesgeschichtlicher Sicht

der Felidae hat dieser Zahn aber kaum funktionelle Bedeutung

im Kiefer und wurde wohl auch deswegen seit Jahrhunderten

immer mehr zurückgebildet. Es scheint sich also

um einen Atavismus zu handeln, da nach dem Dollo'schen

Gesetz keine Entwicklung zu breits schon einmal ausselektiertem

geschieht, wo bei dieses Gesetz heute immer mehr in

Frage gestellt wird. Ebenso wie der M1 kommt

es vor das der erste Prämolor des Oberkiefers (Pm2)

fehlt. Vom indischen Tiger ist ein sehr seltes Phänomen

bekannt. daß den Unterkiefer betrifft. Hinter

dem Reißzahn (M1) existiert dann eine

kleine Zähnhöhle die auf einen überzähligen

Molar (M2) hinweisen und symmetrisch im Unterkiefer

(also hinter beiden Reißzähnen) vorhanden

sind. Dieses Phänomen wurde vom deutschen Professor

Max Hilzheimer 1905 beim indischen Tiger beschrieben.

Es ist anzunehmen, daß andere Tigerarten ebenfalls

diese Eigenheit ausprägen - stammesgeschichtlich

bedingt.

Weitere Darstellungen des Tigergebisses und des Schädels

findet man in den jeweilen Bereichen hier in der Anatomie

Rubrik.Auf jeden Fall kann ich noch die Sektion Tigerskelett

(oben auswählen) empfehlen, da hier auch weitere

Zusammenhänge dargestellt werden.

Als letztes zu diesem Thema möchte ich den Unterschied

zwischen den Geschlechtern ansprechen, denn meine bisherigen

Ausführen bezogen sich nur auf männliche Tiger.

Im Großen und Ganzen gilt für die Tigerinnen

das Selbe wie für die Tiger, mit Einschränkung

bei den Dimensionen. Man kann allgemein von einer Reduktion

aller Maße um bis 20% bei den Tigerinnen sprechen.

Ich möchte es mir hier allerdings sparen die Abmessungen

explizit anzugeben.

Falls es noch weitere Fragen gibt, kann

man mir hier einfach eine EMail schreiben:

|